Crocifisso Valente. Il furore e la bellezza

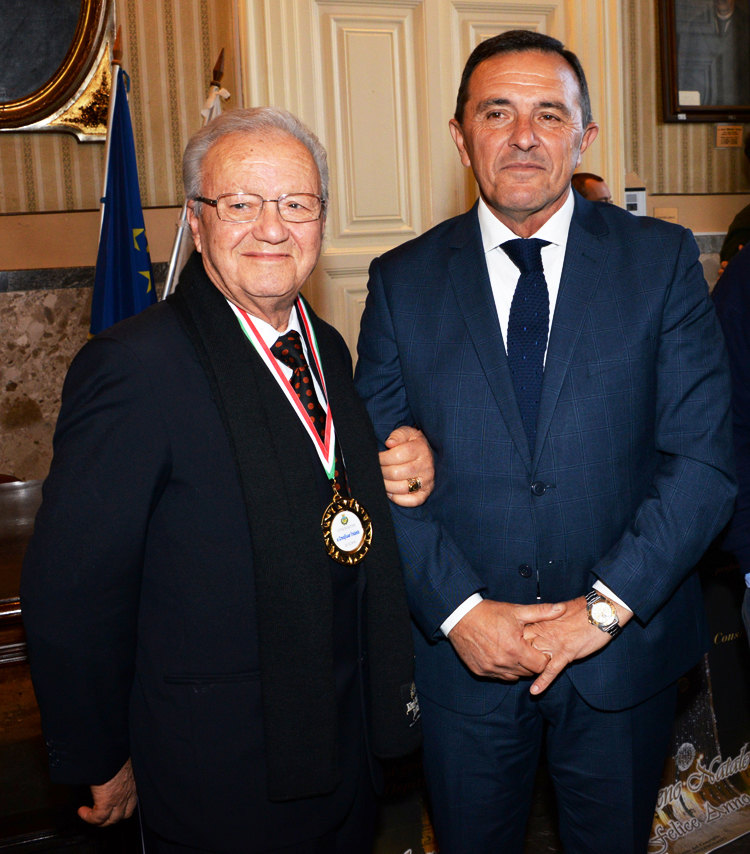

Nel corso di una cerimonia svoltasi il 22 dicembre 2016 nel Palazzo Municipale di Ostuni, alla presenza del sindaco Gianfranco Coppola, delle autorità civili e militari e di un folto pubblico, il pittore e scultore Crocifisso Valente è stato insignito della medaglia d’oro alla carriera, come uno degli artisti che meglio rappresentano e interpretano il fascino della “Città bianca” nel mondo.

Crocifisso Valente e il sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola, il giorno della premiazione. Foto © Salvatore Valente

Ho avuto il privilegio di conoscere due volte Crocifisso Valente. Il nostro primo incontro risale all’estate terribile del ‘92, quando nell’aria fumavano ancora i crateri di Capaci e di Via D’Amelio in cui avevano perso la vita i giudici Falcone e Borsellino e si era frantumata la speranza dei siciliani onesti. Nell’ostinato vagabondare per trulli e borghi, da murgia a murgia, nelle terre di Federico, cercavo un motivo qualunque, una scusa, per smentire almeno in parte i luoghi comuni dei colleghi giornalisti e dei quotidiani di mezzo mondo (il sud mafioso, il sud mattatoio, il sud dalla faccia sporca, il sud dio crudele ed empio, che come Saturno divora i suoi figli migliori). Cercavo, insomma, un pretesto, un diversivo, per tornare a fare pace con questo paese, e tenere a freno lo squalo che mordeva dentro.

Cercavo una scusa, trovai invece Crocifisso Valente. La sua galleria, meglio la sua bottega, in via Cattedrale, era aperta quel pomeriggio, e la luce obliqua del sole stemperava in ombre lunghe e morbide il bianco accecante della calce. Entrai, attratto non dai quadri, che sembravano stare lì da un tempo immemore, graffiti a colpi di spatola, ma solo per vedere chi fosse il pazzo che buttava così i colori sulla tela: colori puri, densi, pastosi, carnali. Definitivi e totali. Ricordo che pensai proprio questo, e lo dissi al collega che mi accompagnava: «Un pazzo... solo un pazzo ha questo furore e questo tormento dentro...».

Crocifisso era al cavalletto, perso tra tele, pennelli, spatole, prove alchemiche di colori, cornici, ritagli di giornale, appunti e scarabocchi, carte cartoncini acquerelli e statue, molte statue, alcune abbozzate altre perfettamente compiute, che vigilavano occhiute dai quattro punti cardinali dello studio. Ci lasciò fare, con discrezione. E poi raccontò, in una monodia colta e raffinata: disse della città-presepe «dove la natura s’infalca e si solleva in splendidi colli», del santo che scaccia la peste, dei cavalieri bardati a festa, del prete di strada Pignatelli, e della luce senza eguali, del bianco-stucco, la civiltà del bianco, che tutto riassume e tutto spiega. Non parlò delle sue tele; neppure un cenno, che pur mi sarei aspettato, alla sua attività. Disse ancora e solo della città belvedere, delle sue strade lastricate, della sua ansia di mare, abbarbicata com’è sulla collina (a distanza di anni, una grande mostra a Torre Vado, nel finis terrae, lo porterà a esporre le sue tele in riva al mare, di fronte al sole che tramonta), della cattedrale dell’Assunta, tirata su dai fedeli mentre dall’altra parte dell’oceano mare si scopriva il Nuovo Mondo, degli alberi di olivo, umili e doviziosi, dei calanchi come vene carsiche delle mani contadine, delle case di biacca e delle persiane (ostinatamente chiuse, o appena schiuse, nei suoi primi quadri) dietro le quali indovinare il viso delle donne, le donne dagli occhi di mandorla, donne e madri ancestrali, le «vergini più che femine» che profumavano, disse, di terra, di troppi figli e di troppa rassegnazione.

Da quel primo incontro, ricavai l’impressione che Crocifisso avesse il dono misterioso di scolpire i colori, sì, ma anche l’occhio lungo dell’esploratore: viaggiava con la macchina fotografica, scopriva e annotava velocemente con la matita o con il pennello in mano. Un brogliaccio di segni. E di ogni viaggio, di ogni frontiera varcata o puramente immaginata, tracciava i contorni nerofumo e raccontava le immagini su un diario di bordo (la tela) che restituiva scene di una quotidianità che erano abituali a Ostuni come dall’altra parte del Mediterraneo o nel villaggio più sperduto del mondo. D’allora in poi, sono tornato a Ostuni per il solo gusto di arrampicarmi verso la Terra, e tornare alle forme spigolose e al bianco osceno sbozzato da Crocifisso Valente: ogni volta che ho superato la guglia della piazza, svicolando verso la Cattedrale, mi è sembrato di entrare in un’arca senza tempo, senza equipaggio e senza affanni, incagliatasi su uno di questi monti dopo un mio intimo diluvio personale.

Perché la pittura, la scultura, come l’arte in genere, fanno di questi miracoli: ti schiavardano le persiane, ti indicano la strada, ti mostrano le piccole cose, le cose che stanno lì, ma tu non vedi, e ti restituiscono la nostalgia della bellezza. La bellezza... In un mondo e un tempo dove è svanito il gusto del bello, un mondo assediato dalle volgarità dell’etica e dalle brutture dell’estetica, opportunamente il card. Ravasi ha ricordato, tempo fa, una splendida frase del Siracide, un libro dell’Antico Testamento. Dice il Siracide, parlando dei patriarchi d’Israele: «Uomini che si sono appassionati a cercare la potenza della bellezza». Ecco, penso a questi uomini intenti a cercare e costruire la bellezza, guardando le tele di Crocifisso Valente, a questa sua laica “teologia” del bello che dovrebbe salvare il mondo, per usare le parole del principe idiota di Dostoevskij.

In tal senso vanno lette, io credo, le magnifiche tele delle chiese rurali o i suoi splendidi cinquanta portali di Ostuni, che sono un invito a entrare negli spazi domestici dell’altro, del vicino di casa, dello straniero, del diverso: dietro ogni battente, c’è il tentativo di raccontare le stanze e i bugigattoli dove alberga la bellezza. Non la bellezza ideale e statuaria, immobile e pietrificata, di un idolo greco, ma una bellezza che s’incarna e viene alla vita, si rivela e si fa “evento”. Parola stressata, questa, e fin troppo abusata oggi, nelle nostre isole di banalità dove un balbettio diventa un proclama e perfino la rissa e l’insulto registrano il pubblico pagante dei grandi eventi.

I quadri di Crocifisso, invece, sono scomodi, inquietanti, pongono interrogativi, svelano il kalòs (il bello, il vero, il giusto), lo portano a galla, e mettono impudicamente in mostra le cose nascoste. E invitano a indagarle, a visitarle, a entrarci dentro in punta di piedi, a buttarci dentro il cuore, avendo il silenzio come unico spettatore. Perché il silenzio? Perché la sua pittura è una sorta di archivio della memoria, un museo delle ombre e delle cere: personaggi, colori, visi, profumi, affetti, luoghi in via di estinzione, come il breviario delle cose morte e defunte di Gesualdo Bufalino. Resta solo la consolazione, di fronte a questo deserto, a queste mura scrostate e spellate, a questi bastioni diruti, che attraverso la pittura queste cose possano sopravvivere. Che possa rivivere un paradiso perduto, dilapidato, per il quale i miti di una stagione felice – un campo di papaveri, un agrumeto sferzato dal vento, una chiesetta di campagna, una masseria, un muro a secco, una barca abbandonata sulla spiaggia, una piramide di case e grappoli di gente seria (la gente è serissima, nei suoi quadri) – rappresentano soltanto luoghi o voci della memoria scoloriti dal sole e cancellati dall’incuria del tempo. La storia che corre divora le memorie, le lascia arrugginire, le svuota dentro, come un dente cariato, infine le disperde. Allora lo scrittore si ingegna con le parole e il pittore s’inventa la scrittura del colore, come strumento di salvezza o, quanto meno, di sopravvivenza. Dipingere e scolpire (lui che viene dalla nobile schiera dei cavatori e degli scalpellini di Carovigno, che costringono il forestiero a camminare con lo sguardo rivolto in alto, alle mensole dei balconi) è per Crocifisso un bagno di purificazione, una resurrezione o, se si vuole, il miracolo di una stupefatta redenzione alla quale si presta, e presta le sue opere disseminate in tutto il mondo, ormai da sessant’anni.

La seconda volta che ho conosciuto Crocifisso Valente ha una data esatta: vent’anni, due mesi e 22 giorni fa, l’età di Andrea, mio figlio, del quale Crocifisso è, per tacito affettuoso accordo, nonno “onorario”. Bene, dico questo perché, nonostante sia oggi all’università immerso nel cielo freddo dell’informatica, mio figlio conserva ancora nella sua stanza un gioco educativo, la “Strada maestra”, e un cavalluccio in legno, che Crocifisso gli regalò quando aveva tre, forse quattro, anni. Per significare che uomo (marito, padre e nonno premuroso) e pittore si fondono nella persona per esprimere, con «ingenuo candore», come ha scritto Luigi Greco, quello che prima ho chiamato il miracolo dell’arte: indicare la strada maestra, il sentiero aspro dove cavalcare inseguendo le tracce della bellezza.

Ci voleva tutta la sensibilità di uno scrittore sudamericano, Eduardo Galeano, amico di insonni letture, morto un anno fa e comunque troppo presto, per sintetizzare questa delicata funzione dell’arte. Galeano racconta di un bambino, Diego, che non conosceva il mare. Allora «suo padre, Santiago Kovadloff, lo condusse a scoprirlo. Se ne andarono a sud. Il mare stava al di là delle alte dune, in attesa. Quando padre e figlio, dopo un lungo cammino, raggiunsero finalmente quei culmini di sabbia, il mare esplose davanti ai loro occhi. E fu tanta l’immensità del mare, e tanto il suo fulgore, che il bimbo restò muto di bellezza. E quando alla fine riuscì a parlare, tremando, balbettando, chiese a suo padre: – Aiutami a guardare!»

Aiutare a guardare, seguire le impronte, mostrare il senso della vita: orientare lo sguardo dentro la cornice, oltre la tela, o sotto la pelle dura delle argille, è il compito straordinario dell’arte («L’arte più difficile», l’ha definita Vittorio Sgarbi, in una sintesi fulminea dell’opera di Crocifisso Valente), ma è anche il compito delle persone speciali, come unico e speciale è il mio amico Crocifisso, pittore e oggi a buon diritto “maestro” della città di Ostuni, della quale è degno ambasciatore nel mondo.

Nello Wrona

Pubblicità

Pubblicità